- 静岡

- インタビュー

静岡市「健康長寿・誰もが活躍のまちづくり」

民間のアイデアいかし介護予防

2025. 08. 07

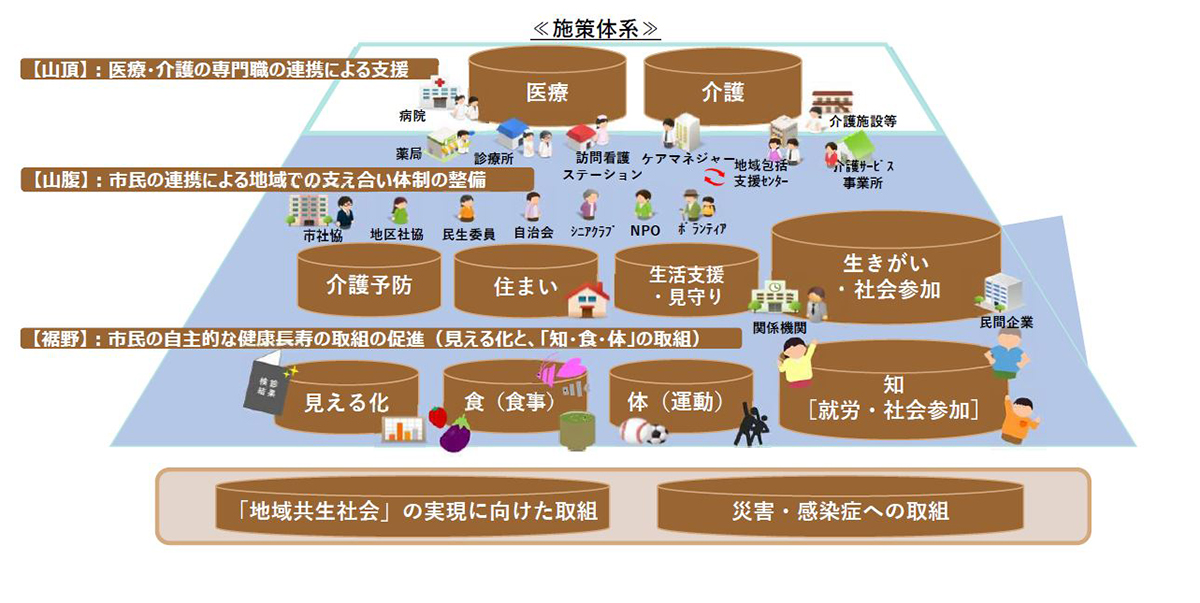

静岡市の「健康長寿・誰もが活躍のまちづくり」が注目されています。専門家から市民まで連携を深め、健康づくりの裾野を広げる「富士山型システム」が特徴です。介護予防では、民間事業者のアイデアをいかした新たな取り組みが成果をあげています。どのように市民や民間の力を引き出しているのか、市保健福祉長寿局の内舘友理理事にうかがいました。

――静岡市の富士山型システムとは、どのような取り組みなのでしょうか

静岡市では2023~2030年度の8年間を計画期間とする「健康長寿・誰もが活躍のまちづくり計画」をつくっています。基本目標として「市民が、健康で人生を楽しむことができ、住み慣れた地域で、生きがいをもって、自分らしく暮らすことができるまちを実現する」と掲げています。この目標の達成につながる各取り組みを「富士山型」の施策体系としてまとめています。具体的には、①山頂(医療・介護の専門職の連携による支援)②山腹(市民の連携による地域での支え合い体制の整備)③裾野(市民の自主的な取組の促進)に分けて、それぞれ施策を進めています。

たとえば「山頂」では、市中心部の商店街にある認知症ケア推進センター「かけこまち七間町」で専門家が市民の相談に応じたり訪問支援したりする体制を整えています。認知症を疑似体験できるVR機器を備え、啓発にも努めています。「山腹」では、介護予防事業として、ボランティアが主体となって30年ほど続いている「S型デイサービス」が月に2回、市内約260カ所で開かれています。DVD映像をみながらオリジナルの体操で体を動かす「しぞ~かでん伝体操」も、マンションの集会所や公民館など200カ所以上に活動の場が広がっています。

「裾野」では、「NEXTワークしずおか」というシニア向けの就労サポート窓口を市役所内に設置し、昨年度は500人以上の雇用につなげました。シニア向けの情報誌「ハッピーシニアライフ」の発行などにも取り組んでいます。

「健康長寿・誰もが活躍のまちづくり」は、市だけで進めるのは不可能で、市民や民間団体、企業とともにつくることで初めて実現すると考えています。特に介護予防については、民間の力を最大限に活かすために昨年度、初めて「PFS」(Pay for Success:成果連動型民間委託契約方式)を導入しました。

――PFSとはどのような仕組みで、どんなメリットがあるのでしょうか

民間事業者のアイデアや工夫をいかす契約方式です。介護を予防するプログラムを事業者に考えてもらい、達成する目標を設定したうえで、その成果に応じて報酬を増やすという仕組みです。事業者の努力の最大化を期待できるメリットがあります。

静岡市では高齢者が20万人を超え、高齢化率は31.2%と政令指定市で2番目の高さです(2025年3月現在)。高齢者の一人暮らし世帯が増える傾向にあり、団塊ジュニアが65歳以上になる2040年ごろには介護の担い手不足が深刻になる見通しです。介護サービスの需要を抑え、介護予防効果を高めるためにPFSの導入に乗り出しました。

これまで介護予防プログラムで実績のある阪急阪神ホールディングス、ウェルビーイング阪急阪神、阪急交通社のグループと契約を結び、昨年6月に事業をスタートさせています。長い人生を応援する意味と静岡特産のお茶をかけて、事業名は「しずおか ちゃちゃちゃ」とブランディングしました。高齢者が参加する「コーヒー教室」「発声レッスン」「ネイルケア体験」「写真教室」「ピラティス」「ストレッチ」など様々なプログラムが始まっています。

――事業者のインセンティブを高めるための目標設定が難しそうですが、どのように決めていったのですか

成果指標としておもに掲げているのは、プログラムに月1回3カ月以上続けて参加する「継続参加者数」(年に500人)、それに満たない頻度で参加する「啓発参加者数」(年に900人)、継続参加者のうち介護が必要になる時期を遅らせることができたとみられる「推計要介護状態進行遅延者数」(3年で1125人)です。PFSの普及を提案する内閣府がつくる指標を参考に、静岡市の実情にあわせて設定しました。この成果指標が実現すれば、介護給付費は3年で6300万円の縮減、要介護認定率は27%の抑制につながると試算しています。

スタートして1年、少しずつ成果が現れてきています。初年度(2024年度)の参加者への調査では、参加者の平均年齢が71.7歳、最高齢は97歳で、初めて介護予防プログラムに参加した人が65.2%にのぼりました。プログラムの満足度は、5段階中の評価で5か4と「満足した」と回答した人が95.2%で、日常の行動が変わったと感じた人が90%でした。「隣に座った人と一緒にランチに出かけました。この歳で新しい友達ができてうれしい」(ネイルケア参加者)、「地域のイベントへの出展に挑戦。おいしいと言ってもらえるのが、こんなにうれしいとは」(コーヒー講座参加者)といった声が寄せられています。

私も時々、プログラムの会場に足を運んでいるのですが、参加者の会話の多さにびっくりしました。スタッフの声かけや場のにぎわいも、民間事業者ならではと感じています。

――いまの課題と、今後のまちづくりの進めかたをお聞かせください

プログラムに初めて参加する市民が増えているのは前向きに受け止めていますが、プログラムを実施する地域にやや偏りがあるので、より多くの市民に参加してもらえるように、さらに地域を広げていくつもりです。従来の市の介護予防の取り組みに関心がない方々にどのように情報を届けるかも考えていきます。

「ちゃちゃちゃ」では、常葉大学の学生がチラシや動画制作に関わったり、地元の企業がプログラムを実施するための場を提供したり、動きが広がりつつあります。将来は、かりに事業者の支援がなくなったとしても、市民どうしや地域のコミュニティーで介護予防の事業を自主的に続けていく「自走」の社会づくりをめざしたいと思っています。

高齢化や人口減少が避けられない時代のなかで、福祉にあてることができる公金は限りがあります。市民の幸福度を高めるために、要介護にならない、重度の介護が必要にならない、あるいはそれらの時期を遅らせることが大切です。市民、民間事業者、そして行政の連携をさらに強めて、多くの市民が身体も心も健康な暮らしを送ることができる環境づくりを進めていきたいと考えています。

(聞き手・野村雅俊)